ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ ФИЛИППА МАЛЯВИНА

Ницца. Русское кладбище. Некрополь, на плитах которого имена известные, имена забытые. Часто незаслуженно. Филипп Андреевич Малявин. Замечательный живописец, художник «очень русский» в наилучшем понимании этого определения.

Его не то чтобы совсем забыли, но имя Филипп Малявин сейчас появляется крайне редко в статьях российских и французских искусствоведов. Пожалуй, только когда они вспоминают мастеров, произведения которых история искусств относит сразу к нескольким следующим одно за другим направлениям: импрессионизму, модерну, экспрессионизму.

Его не то чтобы совсем забыли, но имя Филипп Малявин сейчас появляется крайне редко в статьях российских и французских искусствоведов. Пожалуй, только когда они вспоминают мастеров, произведения которых история искусств относит сразу к нескольким следующим одно за другим направлениям: импрессионизму, модерну, экспрессионизму.

Выставка, открытая до 23 февраля в Третьяковской галерее в Москве «Адепты красного», словно открывает заново для современного зрителя искусство двух мастеров, некогда очень востребованных среди любителей прекрасного - Абрама Ефимовича Архипова и Филиппа Андреевича Малявина. Причем Филипп Андреевич был когда-то хорошо известен не только в России, но и во Франции, где прожил последние восемнадцать лет своей многоступенчатой, непредсказуемой жизни.

Выставка, открытая до 23 февраля в Третьяковской галерее в Москве «Адепты красного», словно открывает заново для современного зрителя искусство двух мастеров, некогда очень востребованных среди любителей прекрасного - Абрама Ефимовича Архипова и Филиппа Андреевича Малявина. Причем Филипп Андреевич был когда-то хорошо известен не только в России, но и во Франции, где прожил последние восемнадцать лет своей многоступенчатой, непредсказуемой жизни..jpg) Родился он в 1869 году в крестьянской семье в деревне Казанка Самарской губернии. Рисовать начал, как себя помнил: «Я бегал по деревне и собирал угли. Рисовал везде, где мог - на стенах, воротах, колесах, даже на золе». А еще он обожал деревенские церкви, в которых маленький мальчик чувствовал некое замечательное волшебство. Филипп стал копировать иконы, мечтал стать иконописцем.

Родился он в 1869 году в крестьянской семье в деревне Казанка Самарской губернии. Рисовать начал, как себя помнил: «Я бегал по деревне и собирал угли. Рисовал везде, где мог - на стенах, воротах, колесах, даже на золе». А еще он обожал деревенские церкви, в которых маленький мальчик чувствовал некое замечательное волшебство. Филипп стал копировать иконы, мечтал стать иконописцем.

И когда в их деревне появился афонский монах, приехавший в гости к родным, Малявин, несмотря на возражения родителей, присоединился к нему на обратном пути. Так он попал на Афон. Настоятель монастыря Святого Пантелеймона поручил Филиппу расписывать маленькую церковь. Вот там тихого послушника и увидел скульптор Владимир Александрович Беклемишев, посетивший Афон во время своего европейского путешествия. Беклемишев был поражен удивительным талантом скромного иконописца. Он уговорил Филиппа последовать с ним Петербург, поселил его в своих апартаментах и подготовил к вступлению в Императорскую Академию искусств.

И когда в их деревне появился афонский монах, приехавший в гости к родным, Малявин, несмотря на возражения родителей, присоединился к нему на обратном пути. Так он попал на Афон. Настоятель монастыря Святого Пантелеймона поручил Филиппу расписывать маленькую церковь. Вот там тихого послушника и увидел скульптор Владимир Александрович Беклемишев, посетивший Афон во время своего европейского путешествия. Беклемишев был поражен удивительным талантом скромного иконописца. Он уговорил Филиппа последовать с ним Петербург, поселил его в своих апартаментах и подготовил к вступлению в Императорскую Академию искусств..jpg) Филипп Малявин учился в мастерской Ильи Репина. Вместе с ним поступила Анна Остроумова-Лебедева, которая вспоминала первую встречу с ним: «В мастерскую вошел юноша в одежде похожей на монашеский подрясник, на голове скуфейка, надвинутая на глаза, длинные волосы, простецкое лицо монаха, книгоши. Оглянулся, торопливо перекрестился. И рисунок свой тоже перекрестил. Принялся за работу». Но очень скоро она совсем по-другому описывает своего однокурсника: «Малявин страшно одаренный человек. Без образования, из крестьянской среды, да еще после нескольких лет монастырского затворничества. И, несмотря на это, он остался свежим, чистым, непосредственным. Как же сильны в нем такт и врожденное чувство ко всему прекрасному!»

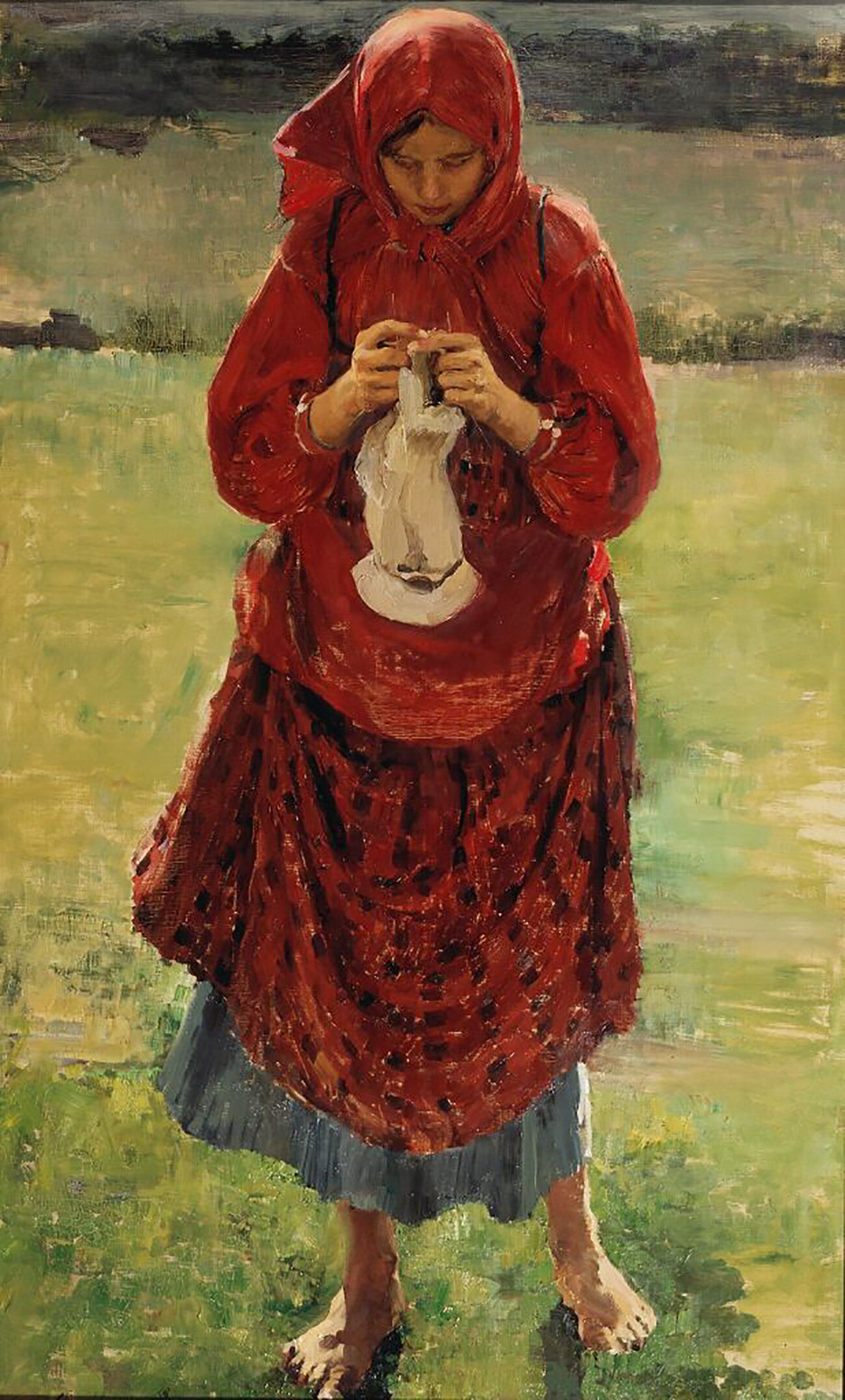

Филипп Малявин учился в мастерской Ильи Репина. Вместе с ним поступила Анна Остроумова-Лебедева, которая вспоминала первую встречу с ним: «В мастерскую вошел юноша в одежде похожей на монашеский подрясник, на голове скуфейка, надвинутая на глаза, длинные волосы, простецкое лицо монаха, книгоши. Оглянулся, торопливо перекрестился. И рисунок свой тоже перекрестил. Принялся за работу». Но очень скоро она совсем по-другому описывает своего однокурсника: «Малявин страшно одаренный человек. Без образования, из крестьянской среды, да еще после нескольких лет монастырского затворничества. И, несмотря на это, он остался свежим, чистым, непосредственным. Как же сильны в нем такт и врожденное чувство ко всему прекрасному!» Вместе с Малявиным учились в мастерской Репина Сомов, Грабарь. Это будущие мирискусники, блестяще образованные представители совершенно иного контингента. Но без снобизма они сразу приняли Малявина в свою компанию, отдавая должное его невероятному таланту и предельно честной влюбленности в искусство. Там, в мастерской их общего учителя Ильи Репина, появился на свет «красный цикл» в произведениях Филиппа Малявина. Энергичный, бурный, динамичный красный цвет вскоре станет главной составляющей его произведений.

Вместе с Малявиным учились в мастерской Репина Сомов, Грабарь. Это будущие мирискусники, блестяще образованные представители совершенно иного контингента. Но без снобизма они сразу приняли Малявина в свою компанию, отдавая должное его невероятному таланту и предельно честной влюбленности в искусство. Там, в мастерской их общего учителя Ильи Репина, появился на свет «красный цикл» в произведениях Филиппа Малявина. Энергичный, бурный, динамичный красный цвет вскоре станет главной составляющей его произведений.

А герои малявинских огромных ярких картин, похожих на цветистые ковры, - это обитатели российской деревни. То есть незнакомый рафинированным петербуржцам веселый, разбитной, естественный в противоречивых эмоциях простой народ.

А герои малявинских огромных ярких картин, похожих на цветистые ковры, - это обитатели российской деревни. То есть незнакомый рафинированным петербуржцам веселый, разбитной, естественный в противоречивых эмоциях простой народ.

На защиту диплома Филипп Малявин написал картину «Смех», которую комиссия Академии категорически не приняла, обвинив автора в бессодержательности. Только благодаря поддержке Репина и Беклемишева Филипп Малявин все же получил звание художника. Спорная работа была послана на Всемирную Парижскую выставку 1900 года, где получила золотую медаль. А ее создатель в одночасье стал знаменитым и востребованным, засыпанный множеством частных заказов.

На защиту диплома Филипп Малявин написал картину «Смех», которую комиссия Академии категорически не приняла, обвинив автора в бессодержательности. Только благодаря поддержке Репина и Беклемишева Филипп Малявин все же получил звание художника. Спорная работа была послана на Всемирную Парижскую выставку 1900 года, где получила золотую медаль. А ее создатель в одночасье стал знаменитым и востребованным, засыпанный множеством частных заказов.

В жизни Малявина начался совершенно иной виток. Затем «Смех» выставляется на Венецианском биеннале, где картину покупает правительство Италии для Музея современного искусства. Третьяковская галерея не отстает от зарубежных поклонников новой звезды в искусстве живописи и приобретает несколько работ Филиппа Малявина на выставке Салона московского общества любителей искусства.

Бенуа включает Малявина в книгу «Русская школа живописи». Филипп Малявин входит в состав художественных объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников». В 37 лет он становится академиком.

На выставке «Мир искусства» 1906 года Филипп Малявин представляет новое грандиозное полотно «Вихрь». Это безусловный шедевр, где буйство красок буквально кружит голову зрителя. Вот описание картины одного из критиков: «Краски горят, долго смотреть на них больно глазам. И все-таки оторваться не хочется. Что-то чарующее есть в этом, влекущее к себе». «Вихрь» тут же приобрел Совет Третьяковской галереи.

На выставке «Мир искусства» 1906 года Филипп Малявин представляет новое грандиозное полотно «Вихрь». Это безусловный шедевр, где буйство красок буквально кружит голову зрителя. Вот описание картины одного из критиков: «Краски горят, долго смотреть на них больно глазам. И все-таки оторваться не хочется. Что-то чарующее есть в этом, влекущее к себе». «Вихрь» тут же приобрел Совет Третьяковской галереи.

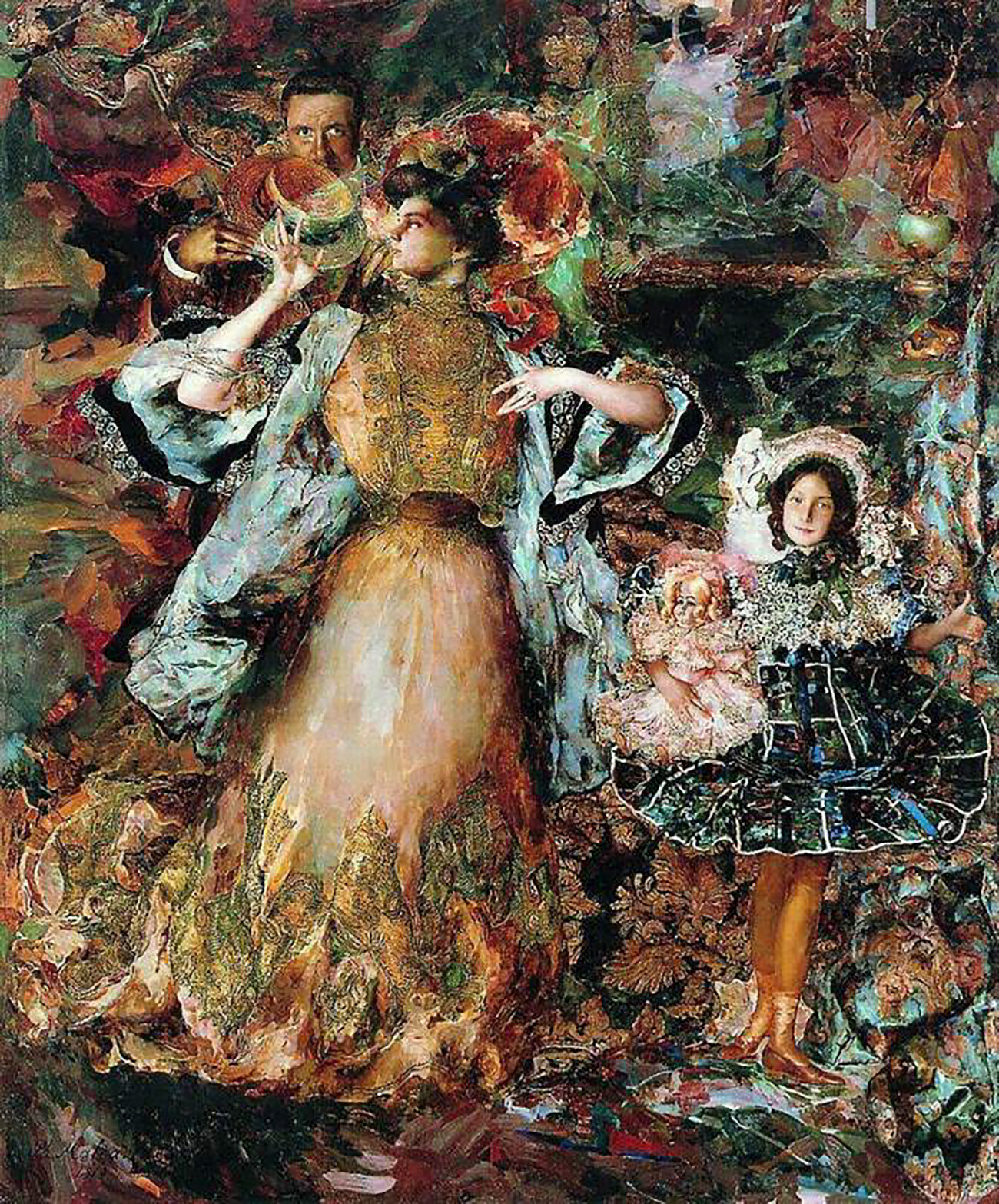

А вот «Автопортрет с женой и дочерью» на выставке Союза русских художников вызвал у критиков противоположную реакцию. Стали писать о том, что Малявин выдохся, предрекали закат его таланта.

А вот «Автопортрет с женой и дочерью» на выставке Союза русских художников вызвал у критиков противоположную реакцию. Стали писать о том, что Малявин выдохся, предрекали закат его таланта.

Хотя Филипп Малявин в этой работе просто отошел от огненной палитры. Создал вполне изысканное произведение в стиле модерн. После этого он надолго перестает выставляться, пишет заказные портреты, пишет и картины своих любимых «баб в красном». Но уже только для себя. Работает в усадьбе под Рязанью, которую приобрел для своей семьи на гонорары. Октябрьскую Революцию 1917 года Филипп Малявин принял настороженно. Но все же первое время, как и многие его коллеги по живописному цеху, он сотрудничал с новой властью. Союз художников даже делегировал его в Кремль, где он создаст целую Лениниану, напишет портреты Троцкого и Луначарского. Но в 1922 году семья Малявиных все же иммигрирует сначала в Берлин, потом во Францию. В парижской галерее Шарпентье вскоре пройдет персональная выставка Филиппа Малявина.

Октябрьскую Революцию 1917 года Филипп Малявин принял настороженно. Но все же первое время, как и многие его коллеги по живописному цеху, он сотрудничал с новой властью. Союз художников даже делегировал его в Кремль, где он создаст целую Лениниану, напишет портреты Троцкого и Луначарского. Но в 1922 году семья Малявиных все же иммигрирует сначала в Берлин, потом во Францию. В парижской галерее Шарпентье вскоре пройдет персональная выставка Филиппа Малявина. Малявины переезжают в Ниццу. Ему заказывают портреты, большинство из которых могут быть занесены в золотой фонд мирового портретного искусства. Он путешествует по Европе, много выставляется.

Малявины переезжают в Ниццу. Ему заказывают портреты, большинство из которых могут быть занесены в золотой фонд мирового портретного искусства. Он путешествует по Европе, много выставляется.

Война застала Филиппа Андреевича в Брюсселе. Его арестовало Гестапо, обвинив в шпионаже. Потом все же выпустили из тюрьмы. Добираться немолодому и не очень здоровому художнику из Бельгии во Францию пришлось пешком. Он умер в больнице в Ницце от измождения. Чтобы похоронить отца, дочери Филиппа Андреевича пришлось за бесценок продать собрание его работ. Наследие мастера огненных вихрей с крестьянскими музами, гениальные портреты Дягилева, Грабаря, Репина разбросаны по многим мировым музеям и частным собраниям.

Наследие мастера огненных вихрей с крестьянскими музами, гениальные портреты Дягилева, Грабаря, Репина разбросаны по многим мировым музеям и частным собраниям.

Но художника ведь не забывают только тогда, когда работы его периодически выставляются, напоминая, очаровывая, привлекая уже новых зрителей к творчеству и лабиринтам неординарной судьбы. Надеемся, что выставка в Третьяковке - начало справедливого возрождения памяти Филиппа Андреевича Малявина и Абрама Ефимовича Архипова.

Но художника ведь не забывают только тогда, когда работы его периодически выставляются, напоминая, очаровывая, привлекая уже новых зрителей к творчеству и лабиринтам неординарной судьбы. Надеемся, что выставка в Третьяковке - начало справедливого возрождения памяти Филиппа Андреевича Малявина и Абрама Ефимовича Архипова.

Екатерина ВЕРЕШ